年初,筆者用《威馬,依舊沉默》這個標題,簡單梳理了一下2021年威馬汽車的發展。

誰知,這一年,威馬汽車延續了“沉默”的主旋律,消失在新車企爭奪流量和銷量的競技場之外。自6月份申請香港IPO以來,除了偶爾發布一些海外公認的獎項外,鮮有關于威馬產品更新和營銷的重磅消息。

就在昨天,沉默的魏瑪突然“打雷”了。一則關于威馬汽車創始人、董事長兼CEO沈暉年薪12億元的新聞引發了業內熱議,甚至上了行業熱搜。

針對這一消息,威馬CEO沈暉發文稱,“有些事情想一想就知道真假,不值得花時間去解釋。”疑似回應。

12億天價年薪的“虛與實”

如前所述,在上海完成全球靜態管理的第一天,總部位于上海的威馬汽車也出現在港交所新一批IPO申請名單中。曾經的“新勢力四小龍”威馬汽車顯然需要申請赴港IPO解決資金問題,進而謀求企業更長遠的發展。

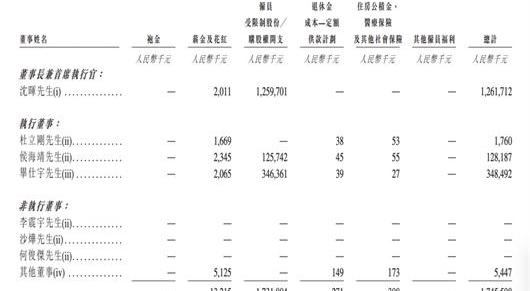

引起熱議的沈暉年薪12億,出現在向公眾披露的招股書中。招股書顯示,2019年至2021年間,威馬汽車虧損持續加大,2021年虧損82億元。

顯然,當公司營收逐漸下滑甚至出現巨額虧損時,公司第一人的薪酬自然會受到多方關注。

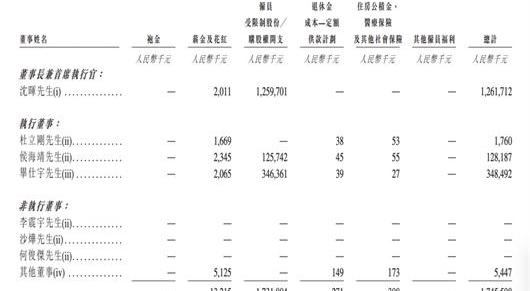

資料顯示,2021年沈暉的薪酬為12.6億元,這發生在威馬汽車同年僅收入47億元的時候。也就是說,僅沈暉的工資就占了魏瑪年收入的25%以上。同年,威馬汽車向主要管理層支付17.5億元,沈暉薪酬占主要管理層薪酬的72%。

如此大的反差和矛盾沖擊,直接把沈暉推到了話題的中心。

雖然筆者在詢問威馬汽車相關人員時沒有得到書面答復,但其實對于沈暉12億年薪還有更深層次、更理性的解讀。

眾所周知,對于即將上市或申請上市的公司,在上市前的一段時間或上市后的幾周內,不發布任何信息,也就是所謂的靜默期。沉默不是規則,而是慣例。想必這也是威馬汽車對此事件保持沉默的原因之一。

但事實上,12.6億元的工資很可能不是沈暉實際拿到的。

從薪酬構成來看,目前沈暉的薪酬由普通薪酬和限制性股票組成。其中實際薪酬只有200萬左右,其余薪酬以限制性股票形式發放,折合人民幣約12.59億元。這部分錢只有在公司上市后才能拿到,上市前給高管配股也是很多公司的一貫做法。

其中,高管薪酬中的股權激勵是根據評估獲得的股權激勵的公允價值計算確認的金額,具有非現金性質,不會產生實際的現金支付,會設定嚴格的績效條件和標準,不一定能夠實現。把沈暉年薪簡單理解為12億是一種誤解。

類似的薪酬結構或股權激勵也發生在JD.COM和小米更早上市的時候。當時兩個董事會獎勵劉4%的公司股權(約41億元);雷軍獲99億人民幣股權激勵。

拿到這種激勵工資并不容易,但需要在完成上市目標和一定的追加目標后給予獎勵。如果上市失敗或增發目標未達成,沈暉實際年薪為201.1萬元。

200萬的年薪水平,也是各種新型造車企業創始人的平均薪酬。2021年,李翔和何的收入分別為150.4萬元和135.2萬元。

魏瑪更棘手的問題

至于沈暉年薪12億為何出現在招股書中,是基于港股上市的財務和會計邏輯考慮。

按照香港資本市場的邏輯,這是一筆未來可能的收入,會提前記在2021年的賬上,但沒有實際支出,未來可能也花不完。而將其記入財報,是為了給資本市場更好的預期幫助,為威馬汽車上市后的發展發揮更大的作用。

將股權激勵部分的薪酬寫入股權,可以引起資本市場的關注,對于想去香港上市的威馬汽車來說是合理的,但威馬汽車目前最大的問題根本不是上市后的資本預期。

首先,威馬汽車能否成功上市是個問號。

早在去年年初,威馬汽車就完成了在科技創新板的上市輔導。但隨后有報道稱,威馬汽車被質疑科技含量不足,R&D投資占營收比例不高。再加上連續巨虧,上市材料審核存在諸多問題,其科技創新板受阻。

現在威馬汽車改變了思路,放棄了對科技水平和創新能力要求更高的科技創新板,轉而選擇了港交所。考慮到其最近三年凈虧損共計136.28億元,無疑增加了上市審批的難度。

不過話說回來,威馬汽車最棘手的問題可能不是IPO能解決的。

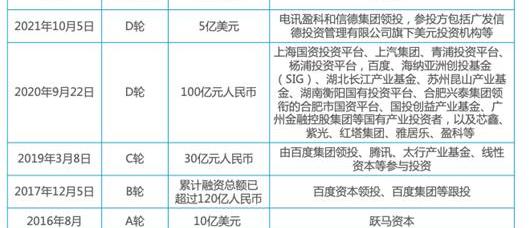

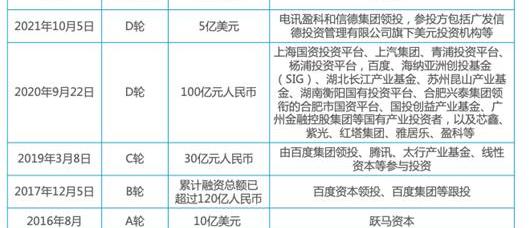

企業申請IPO的目的之一就是為了擺脫資金問題,尤其是新勢力車企,很容易受到脆弱的資金鏈斷裂的制約。與其他新晉車企不同的是,在創始人沈暉的加持下,威馬汽車不僅高起點起步,還完成了11輪總計350億元的融資(截至去年10月5日)。

即便如此,魏瑪在競爭中依然落后。

數據顯示,威馬汽車自2018年9月首款車型上市以來,新車銷量已超過10萬輛,勉強與威小李去年的銷量持平。今年1-8月,威馬汽車共交付新車29140輛,遠遠落后于“威小李”。

銷售業績落后的原因之一是產品研發和落地的步伐落后。

招股書顯示,將于第四季度上市的威馬M7預計將有EX5、EX6、W6、E.5、M7等車型,但其主要銷售車型為E.5,大量投放出行市場,而非被寄予厚望、更直觀參與主流新能源車型競爭的W6。這是一件極其尷尬的事情。

同時,威馬汽車建設的溫州和黃岡兩大制造基地的產能預計為每年25萬輛,但按照去年交付的4.4萬輛電動車計算,銷量不到實際產能25萬輛的20%。與今年相比,很多頭部新能源車企因為產能不足而延遲交付。威馬汽車今年的情況并不樂觀。

從來不下雨……而是倒酒。就在市場業績逐漸下滑之際,威馬汽車自2018年第一起電池自燃事件至今,已被曝出10余起車輛自燃事件,對品牌傷害極大。

除了銷量制約、產品競爭力不足、自燃的影響之外,銷售體系滯后、管理動蕩、品牌標簽薄弱、決策領導缺失都是威馬汽車面臨的問題,比沈暉的年薪更值得關注。年初,筆者用《威馬,依舊沉默》這個標題,簡單梳理了一下2021年威馬汽車的發展。

誰知,這一年,威馬汽車延續了“沉默”的主旋律,消失在新車企爭奪流量和銷量的競技場之外。自6月份申請香港IPO以來,除了偶爾發布一些海外公認的獎項外,鮮有關于威馬產品更新和營銷的重磅消息。

就在昨天,沉默的魏瑪突然“打雷”了。一則關于威馬汽車創始人、董事長兼CEO沈暉年薪12億元的新聞引發了業內熱議,甚至上了行業熱搜。

針對這一消息,威馬CEO沈暉發文稱,“有些事情想一想就知道真假,不值得花時間去解釋。”疑似回應。

12億天價年薪的“虛與實”

如前所述,在上海完成全球靜態管理的第一天,總部位于上海的威馬汽車也出現在港交所新一批IPO申請名單中。曾經的“新勢力四小龍”威馬汽車顯然需要申請赴港IPO解決資金問題,進而謀求企業更長遠的發展。

引起熱議的沈暉年薪12億,出現在向公眾披露的招股書中。招股書顯示,2019年至2021年間,威馬汽車虧損持續加大,2021年虧損82億元。

顯然,當公司營收逐漸下滑甚至出現巨額虧損時,公司第一人的薪酬自然會受到多方關注。

資料顯示,2021年沈暉的薪酬為12.6億元,這發生在威馬汽車同年僅收入47億元的時候。也就是說,僅沈暉的工資就占了魏瑪年收入的25%以上。同年,威馬汽車向主要管理層支付17.5億元,沈暉薪酬占主要管理層薪酬的72%。

如此大的反差和矛盾沖擊,直接把沈暉推到了話題的中心。

雖然筆者在詢問威馬汽車相關人員時沒有得到書面答復,但其實對于沈暉12億年薪還有更深層次、更理性的解讀。

眾所周知,對于即將上市或申請上市的公司,在上市前的一段時間或上市后的幾周內,不發布任何信息,也就是所謂的靜默期。沉默不是規則,而是慣例。想必這也是威馬汽車對此事件保持沉默的原因之一。

但事實上,12.6億元的工資很可能不是沈暉實際拿到的。

從薪酬構成來看,目前沈暉的薪酬由普通薪酬和限制性股票組成。其中實際薪酬只有200萬左右,其余薪酬以限制性股票形式發放,折合人民幣約12.59億元。這部分錢只有在公司上市后才能拿到,上市前給高管配股也是很多公司的一貫做法。

其中,高管薪酬中的股權激勵是根據評估獲得的股權激勵的公允價值計算確認的金額,具有非現金性質,不會產生實際的現金支付,會設定嚴格的績效條件和標準,不一定能夠實現。這是一個……我理解為簡單理解沈暉年薪12億。

類似的薪酬結構或股權激勵也發生在JD.COM和小米更早上市的時候。當時兩個董事會獎勵劉4%的公司股權(約41億元);雷軍獲99億人民幣股權激勵。

拿到這種激勵工資并不容易,但需要在完成上市目標和一定的追加目標后給予獎勵。如果上市失敗或增發目標未達成,沈暉實際年薪為201.1萬元。

200萬的年薪水平,也是各種新型造車企業創始人的平均薪酬。2021年,李翔和何的收入分別為150.4萬元和135.2萬元。

魏瑪更棘手的問題

至于沈暉年薪12億為何出現在招股書中,是基于港股上市的財務和會計邏輯考慮。

按照香港資本市場的邏輯,這是一筆未來可能的收入,會提前記在2021年的賬上,但沒有實際支出,未來可能也花不完。而將其記入財報,是為了給資本市場更好的預期幫助,為威馬汽車上市后的發展發揮更大的作用。

將股權激勵部分的薪酬寫入股權,可以引起資本市場的關注,對于想去香港上市的威馬汽車來說是合理的,但威馬汽車目前最大的問題根本不是上市后的資本預期。

首先,威馬汽車能否成功上市是個問號。

早在去年年初,威馬汽車就完成了在科技創新板的上市輔導。但隨后有報道稱,威馬汽車被質疑科技含量不足,R&D投資占營收比例不高。再加上連續巨虧,上市材料審核存在諸多問題,其科技創新板受阻。

現在威馬汽車改變了思路,放棄了對科技水平和創新能力要求更高的科技創新板,把頭轉到了港交所。考慮到其最近三年凈虧損共計136.28億元,無疑增加了上市審批的難度。

不過話說回來,威馬汽車最棘手的問題可能不是IPO能解決的。

企業申請IPO的目的之一就是為了擺脫資金問題,尤其是新勢力車企,很容易受到脆弱的資金鏈斷裂的制約。與其他新晉車企不同的是,在創始人沈暉的加持下,威馬汽車不僅高起點起步,還完成了11輪總計350億元的融資(截至去年10月5日)。

即便如此,魏瑪在競爭中依然落后。

數據顯示,威馬汽車自2018年9月首款車型上市以來,新車銷量已超過10萬輛,勉強與威小李去年的銷量持平。今年1-8月,威馬汽車共交付新車29140輛,遠遠落后于“威小李”。

銷售業績落后的原因之一是產品研發和落地的步伐落后。

招股書顯示,將于第四季度上市的威馬M7預計將有EX5、EX6、W6、E.5、M7等車型,但其主要銷售車型為E.5,大量投放出行市場,而非被寄予厚望、更直觀參與主流新能源車型競爭的W6。這是一件極其尷尬的事情。

同時,威馬汽車建設的溫州和黃岡兩大制造基地的產能預計為每年25萬輛,但按照去年交付的4.4萬輛電動車計算,銷量不到實際產能25萬輛的20%。與今年相比,很多頭部新能源車企因為產能不足而延遲交付。威馬汽車今年的情況并不樂觀。

從來不下雨……而是倒酒。就在市場業績逐漸下滑之際,威馬汽車自2018年第一起電池自燃事件至今,已被曝出10余起車輛自燃事件,對品牌傷害極大。

除了銷量制約、產品競爭力不足、自燃的影響之外,銷售體系滯后、管理動蕩、品牌標簽薄弱、決策領導缺失都是威馬汽車面臨的問題,比沈暉的年薪更值得關注。

近日,文遠知行WeRide宣布于無錫經開區設立文遠知行華東區域總部,全面開展自動駕駛的技術研發、生產及銷售工作;

1900/1/1 0:00:00回望2022年至今,疫情的沖擊、原材料價格上漲、芯片短缺甚至油價上漲和南方限電,都正在深刻改變與塑造著整個汽車產業鏈的未來方向。

1900/1/1 0:00:00蓋世汽車訊據外媒報道,福特在9月27日宣布,將向其位于肯塔基州的工廠投資7億美元,并增加500個就業崗位,從而為其2023款F系列SuperDuty卡車的生產提供支持。

1900/1/1 0:00:00線控底盤自主可控,中國自動駕駛才有發言權。智能駕駛轉向提供商德科智控完成近億元B輪融資,投資方包括鵬晨訊達、鵬晨瑞智、蘇州趨勢一號、智選創投。

1900/1/1 0:00:00吉利旗下遠程汽車尋求融資3億美元有知情人士透露,浙江吉利控股集團旗下品牌遠程汽車正在尋求籌集約3億美元的新資本,新加坡物流和房地產巨頭GLPPte將領投遠程汽車的首輪融資。

1900/1/1 0:00:00ValtechMobility深耕于車聯網領域二十余年,幫助客戶完成1100余個SOP項目,

1900/1/1 0:00:00