它來晚了,但還是來了。特斯拉在中國的空降創造了上海歷史上最大的外資制造項目。短簽流程將在一定程度上緩解特斯拉多年來尷尬的“難產”問題。然而,盡管埃隆·馬斯克“拼命趕去上班”,但考慮到這座產能50萬的工廠的2-3年建設期,它仍然無法在短時間內解決特斯拉的迫切需求——交付困境仍然存在。據媒體報道,截至今年二季度,備受期待的Model 3共交付了2.8萬輛新車,約42萬輛訂單尚未交付;4月,馬斯克表示Model 3的交付將推遲6-9個月,當月約18%的Model 3被退訂,這甚至導致一些股東提議解除馬斯克的首席執行官職位,最終被股東大會拒絕。幸運的是,在最近的一次采訪中,馬斯克表示,最困難的時刻已經過去,產能正在好轉。但不可否認的是,多年來,看到特斯拉的很大一部分原因是其產能有限,但作為新能源和自動駕駛兩大未來趨勢的象征,這種下降在許多情況下甚至會被放大到工業層面。

事實上,隨著國產特斯拉的到來,不僅讓人們再次真正感受到量產的重要性,也讓中國新能源和自動駕駛市場的競爭更加激烈,尤其是后者。如果說新能源更多的是概念上的飛躍,那么特斯拉的落地可以發揮“鯰魚效應”,那么涉及數據、技術、合作伙伴、法律法規甚至道德等一系列要素的自動駕駛就復雜得多,量產難度也更大。還記得2015年博鰲亞洲論壇上,在李彥宏主持、馬斯克和比爾·蓋茨出席的“人民幣”早餐會上,李彥宏問馬斯克:無人駕駛要多久才能成為主流?馬斯克回答說:“這是一個大的工業基地,汽車行業需要很長時間。目前,道路上有20億輛汽車,汽車行業的產能為每年1億輛,這需要很長的時間才能轉型。你希望看到無人駕駛汽車的大規模生產。如果技術形成,可能會生產無人駕駛汽車五年后。。。不可能說它是在現有1億輛年產能的基礎上突然改變的。”當時有媒體撰文稱,“馬斯克認為無人駕駛很難成為主流。“事實上,做自動駕駛肯定不是別人的本意,但他可能低估了自動駕駛量產后的重要影響力。有趣的是,三年后問馬斯克的李彥宏開啟了無人車量產的第一,世界上第一輛L4級自動駕駛巴士”Apolon“是大規模生產的。雖然它不是一輛在城市道路上行駛的乘用車,但你必須承認,它對中國的汽車工業本身、中國在全球汽車工業秩序中的地位,甚至在全球自動駕駛軍備競賽的背景下,對中國整個人工智能的發展都具有特殊的意義,無論是實際意義還是象征意義。

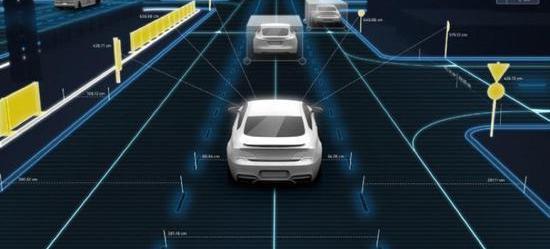

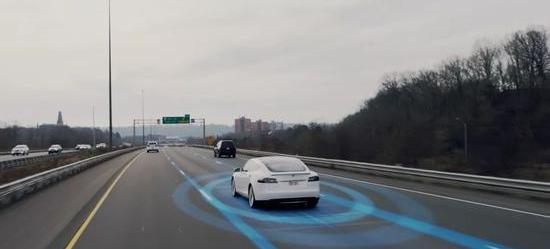

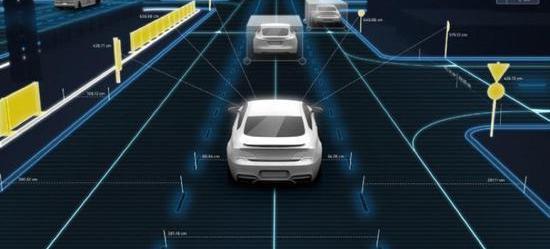

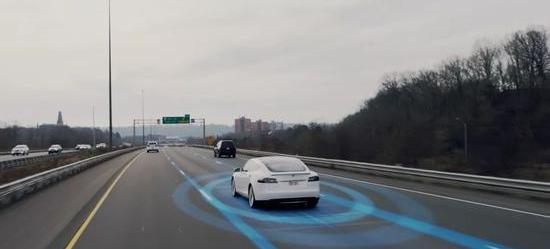

技術落地的重要性從某種意義上說,馬斯克是對的。自動駕駛確實是一個循序漸進的過程:一方面,要在確保安全的前提下“猛踩油門”,快速迭代路測數據;

一方面,需要“踩下剎車”,等待一流配套設施和政策法規的逐步完善,使全球自動駕駛競爭的真正核心不是“一步到位”,但要率先通過量產實現動態平衡,并率先完成所有流程,以驗證自動駕駛的社會價值。這種務實的態度是許多腳踏實地的人的共識。例如,Mobileye首席執行官Shashuya曾提出“經濟的可擴展性”的概念。在他看來,自動駕駛現在急需解決的問題是:如何將自動駕駛技術從實驗室項目轉變為量產產品。“如果我們正在開發一種產品,我們必須確保這項工作不會成為一項科學實驗,而經濟適用性是關鍵。我們所談論的一切都必須能夠落地并大規模生產。否則,這就是一個科學研究項目。”如果我們將視野轉向國家層面,我們可以強調技術落地的重要性。眾所周知,全球對自動駕駛的競爭正在加劇:在美國,盡管存在一些法律障礙,但總體上還是持開放態度。目前,來自世界各地的至少50家公司正在加州進行自動駕駛路測,從谷歌、通用汽車等巨頭到Drive.ai等初創公司,所有這些公司都明確敲定了自動駕駛的落地時間表。在歐洲,比如汽車工業重鎮德國,看到一個明確的趨勢的到來,龐大的德國巨頭們都意識到“未來已經到來”,投入巨大的資源,并逐漸向實踐靠攏;

在其他國家,如荷蘭(畢馬威會計師事務所2018年發布的全球自動駕駛汽車成熟度指數報告中有20個國家上榜,荷蘭排名第一)、瑞典等國,自動駕駛實際上正在保持低調,歐洲委員會甚至希望在2030年進入一個以完全自動駕駛為標準的社會,“使歐洲成為全自動駕駛領域的世界領導者”。好吧,當終點線的旗幟如此明顯時,賽道上特別擁擠,但所有有能力的國家都聚集在了自動駕駛賽道上。當然還有中國。令人高興的是,作為全球最大的汽車市場(特斯拉2017年17%的收入來自中國),在產業升級需求、積極的企業布局、巨大的流量壓力和人工智能政策支持的共同努力下,中國的自動駕駛落地速度更加迅速和堅定。如今百度已經率先量產無人車,也為中國搶占了全球自動駕駛起跑線的“桿位”,這也意味著一個新的開始。

無人車量產在汽車行業新時代帶來的最直觀的變化無疑落在了汽車行業。首先,自動駕駛的量產和商業化的實現將極大地刺激自動駕駛技術的發展,而中國汽車工業在過去并不盡如人意,這可能被視為時代賦予的一次超越機會。以硬件領域為例。事實上,包括傳感器和攝像頭在內,中國在自動駕駛的硬件技術方面已經成熟。在工業經濟中,技術、單價和大規模生產具有齒輪式的邏輯相關性。百度以積極的方式啟動了齒輪旋轉,這將不可避免地提高中國自動駕駛的生產力,帶來更低的價格,并直接推動中國自動駕駛在更大范圍內的落地。考慮到中國在技術積累、人才儲備、充裕資金、市場空間和政策支持方面的綜合能力(每一項都可能不是第一項,但它們匯聚在一起形成了一股不可忽視的力量),當自動駕駛技術產業鏈的齒輪快速旋轉并發揮滾雪球效應時,中國汽車市場可能首次有機會引領行業。此外,作為世界上最大的汽車銷售和生產市場,中國在新技術轉折點的一舉一動也牽動著全球汽車行業的神經。在某種程度上,這與自動駕駛的底層邏輯有關。與傳統汽車可以通過集裝箱降落在世界上不同,由于自動駕駛與本地化路測數據之間的共生關系,其國際化有許多局限性。中國交通密度高,障礙多,隨機性強,在數據收集和基礎服務方面嚴重依賴本地化。在中國,百度建立了一個完整的數據收集系統,以了解中國復雜的駕駛環境,這使它們成為外國車企切入中國自動駕駛市場的關鍵踏板。要知道,根據波士頓咨詢集團的報告,到2035年,全球自動駕駛汽車的銷量將達到1200萬輛,其中超過四分之一將在中國銷售,這意味著這就像是當年“技術換市場”的某種反轉,這將自動驅動。當然,這種對未來愿景的期望不可能只靠一家公司來實現。正如李彥宏所說:“無人車給中國汽車行業帶來了很多希望。這絕對不是百度能做到的,而是需要整個行業的共同努力,包括各級政府、汽車制造商、科研機構、銀行和保險公司。只有這樣,中國的無人車才能真正推向社會nd真正實現。為此,在無人車的量產過程中,百度選擇了“領舞”,而不是“獨舞”“。Apollo現在是世界上最全面的自動駕駛生態系統,覆蓋了代工、Tier1、出行服務提供商、基金投資機構、相關政府和研究機構等數百家合作伙伴。他們希望與合作伙伴合作,通過開放和資源共享,加速行業落地。

的確,最關鍵的第一……

汽車行業,無論規模有多大,都只是交通生態甚至整個社會網絡的一部分,這意味著我們應該用全球化的思維來看待自動駕駛的大規模普及。李彥宏曾寫道:“無人車不僅能給整個交通模式帶來改變,還能給中國帶來智能地鐵、智能公共系統等新事物。智能交通是一場系統性、革命性和顛覆性的變革。隨著技術的進步,需要改變的可能是人們的思維模式……無人車改變的不僅僅是關系人與車之間,人與人之間。人們和社會通過智能工具連接在一起,這將帶來對先前存在的物質世界規則的重塑。“例如,正如你所能想象的,隨著自動駕駛的普及和私家車的減少,城市公共空間注定會發生變化。最典型的例子是雄安新區。作為“國家隊“在自動駕駛方面,百度Apollo已經在雄安新區全面部署。在李彥宏的預期中,它可能是中國第一個沒有紅綠燈、沒有擁堵、不需要交管部門大量人力來管理的城市。當談到自動駕駛率先量產的價值時,還有一個象征性的影響:boosti鼓舞了中國整個人工智能行業的士氣。眾所周知,在從中國制造業向中國制造業轉型的道路上,自動駕駛因其跨越人工智能和傳統制造業的雙重身份而始終處于聚光燈下。考慮到全球汽車市場的巨大規模以及圍繞自動駕駛構建的交通系統對社會的價值,自動駕駛在整個人工智能地圖中無疑具有特殊意義。蘋果首席執行官庫克曾直言不諱地表示,自動駕駛技術是“所有人工智能項目的來源”。從這個意義上說,自動駕駛量產的“第一”現在在中國打響,這更像是一個低調的宣言:中國可能成為人工智能產業落地速度的先驅。當然,最后必須提到的是,政策支持也是中國汽車產業轉型和整個人工智能發展的重要組成部分。正如你所知,在改革開放后的中國,很難說出技術變革和政策支持之間的明確關系。“摸著石頭過河”,不斷試探對方,相互了解,已成為中國經濟騰飛的主旋律。當自動駕駛的決定性未來擺在我們面前時,中國當然沒有理由在政策上落后。正如李彥宏所說:“中國人摸著石頭過河的傳統讓無人車公司感到放心。在業內,事實也證明了這一點。無論是中國許多地方不斷為自動駕駛路試“開綠燈”,還是百度被任命為“國家隊”“對于科技部的自動駕駛,或者它是無人車量產的領導者,所有這些都證實了政府支持和企業合作的有效性。我最不想說的是,從今天的角度來看,你很難完全預測Apolon的全部價值,因為就像當年的電腦和手機一樣任何顛覆性技術的發展都有其自身的背景。一旦出生,它就有了自己的“生命”,沒有人能夠預測它對整個社會的影響。唯一可以確定的是,正如許多人所說,“未來十年汽車行業的變化將超過過去100年的總和”——無論未來發生什么變化,我們都必須從最關鍵的第一開始。它來晚了,但還是來了。特斯拉在中國的空降創造了上海歷史上最大的外資制造項目。短簽流程將在一定程度上緩解特斯拉多年來尷尬的“難產”問題。然而,盡管埃隆·馬斯克“拼命趕去上班”,但考慮到這座產能50萬的工廠的2-3年建設期,它仍然無法在短時間內解決特斯拉的迫切需求——交付困境仍然存在。據媒體報道,截至今年二季度,備受期待的Model 3共交付了2.8萬輛新車,約42萬輛訂單尚未交付;

4月,馬斯克表示Model 3的交付將推遲6-9個月,當月約18%的Model 3被退訂,這甚至導致一些股東提議解除馬斯克的首席執行官職位,最終被股東大會拒絕。幸運的是,在最近的一次采訪中,馬斯克表示,最困難的時刻已經過去,產能正在好轉。但不可否認的是,多年來,看到特斯拉的很大一部分原因是其產能有限,但作為新能源和自動駕駛兩大未來趨勢的象征,這種下降在許多情況下甚至會被放大到工業層面。

事實上,隨著國產特斯拉的到來,不僅讓人們再次真正感受到量產的重要性,也讓中國新能源和自動駕駛市場的競爭更加激烈,尤其是后者。如果說新能源更多的是概念上的飛躍,那么特斯拉的落地可以發揮“鯰魚效應”,那么涉及數據、技術、合作伙伴、法律法規甚至道德等一系列要素的自動駕駛就復雜得多,量產難度也更大。還記得2015年博鰲亞洲論壇上,在李彥宏主持、馬斯克和比爾·蓋茨出席的“人民幣”早餐會上,李彥宏問馬斯克:無人駕駛要多久才能成為主流?馬斯克回答說:“這是一個大的工業基地,汽車行業需要很長時間。目前,道路上有20億輛汽車,汽車行業的產能為每年1億輛,這需要很長的時間才能轉型。你希望看到無人駕駛汽車的大規模生產。如果技術形成,可能會生產無人駕駛汽車五年后。。。不可能說它是在現有1億輛年產能的基礎上突然改變的。”當時有媒體撰文稱,“馬斯克認為無人駕駛很難成為主流。“事實上,做自動駕駛肯定不是別人的本意,但他可能低估了自動駕駛量產后的重要影響力。有趣的是,三年后問馬斯克的李彥宏開啟了無人車量產的第一,世界上第一輛L4級自動駕駛巴士”Apolon“是大規模生產的。雖然它不是一輛在城市道路上行駛的乘用車,但你必須承認,它對中國的汽車工業本身、中國在全球汽車工業秩序中的地位,甚至在全球自動駕駛軍備競賽的背景下,對中國整個人工智能的發展都具有特殊的意義,無論是實際意義還是象征意義。

技術落地的重要性從某種意義上說,馬斯克是對的。自動駕駛確實是一個循序漸進的過程:一方面,要在確保安全的前提下“猛踩油門”,快速迭代路測數據;

一方面,需要“踩下剎車”,等待一流配套設施和政策法規的逐步完善,使全球自動駕駛競爭的真正核心不是“一步到位”,但要率先通過量產實現動態平衡,并率先完成所有流程,以驗證自動駕駛的社會價值。這種務實的態度是許多腳踏實地的人的共識。例如,Mobileye首席執行官Shashuya曾提出“經濟的可擴展性”的概念。在他看來,自動駕駛現在急需解決的問題是:如何將自動駕駛技術從實驗室項目轉變為量產產品。“如果我們正在開發一種產品,我們必須確保這項工作不會成為一項科學實驗,而經濟適用性是關鍵。我們所談論的一切都必須能夠落地并大規模生產。否則,這就是一個科學研究項目。”如果我們將視野轉向國家層面,我們可以強調技術落地的重要性。眾所周知,全球對自動駕駛的競爭正在加劇:在美國,盡管存在一些法律障礙,但總體上還是持開放態度。目前,來自世界各地的至少50家公司正在加州進行自動駕駛路測,從谷歌、通用汽車等巨頭到Drive.ai等初創公司,所有這些公司都明確敲定了自動駕駛的落地時間表。在歐洲,比如汽車工業重鎮德國,看到一個明確的趨勢的到來,龐大的德國巨頭們都意識到“未來已經到來”,投入巨大的資源,并逐漸向實踐靠攏;

在其他國家,如荷蘭(畢馬威會計師事務所2018年發布的全球自動駕駛汽車成熟度指數報告中有20個國家上榜,荷蘭排名第一)、瑞典等國,自動駕駛實際上正在保持低調,歐洲委員會甚至希望在2030年進入一個以完全自動駕駛為標準的社會,“使歐洲成為全自動駕駛領域的世界領導者”。好吧,當終點線的旗幟如此明顯時,賽道上特別擁擠,但所有有能力的國家都聚集在了自動駕駛賽道上。當然還有中國。令人高興的是,作為全球最大的汽車市場(特斯拉2017年17%的收入來自中國),在產業升級需求、積極的企業布局、巨大的流量壓力和人工智能政策支持的共同努力下,中國的自動駕駛落地速度更加迅速和堅定。如今百度已經率先量產無人車,也為中國搶占了全球自動駕駛起跑線的“桿位”,這也意味著一個新的開始。

無人車量產在汽車行業新時代帶來的最直觀的變化無疑落在了汽車行業。首先,自動駕駛的量產和商業化的實現將極大地刺激自動駕駛技術的發展,而中國汽車工業在過去并不盡如人意,這可能被視為時代賦予的一次超越機會。以硬件領域為例。事實上,包括傳感器和攝像頭在內,中國在自動駕駛的硬件技術方面已經成熟。在工業經濟中,技術、單價和大規模生產具有齒輪式的邏輯相關性。百度以積極的方式啟動了齒輪旋轉,這將不可避免地提高中國自動駕駛的生產力,帶來更低的價格,并直接推動中國自動駕駛在更大范圍內的落地。考慮到中國在技術積累、人才儲備、充裕資金、市場空間和政策支持方面的綜合能力(每一項都可能不是第一項,但它們匯聚在一起形成了一股不可忽視的力量),當自動駕駛技術產業鏈的齒輪快速旋轉并發揮滾雪球效應時,中國汽車市場可能首次有機會引領行業。此外,作為世界上最大的汽車銷售和生產市場,中國在新技術轉折點的一舉一動也牽動著全球汽車行業的神經。在某種程度上,這與自動駕駛的底層邏輯有關。與傳統汽車可以通過集裝箱降落在世界上不同,由于自動駕駛與本地化路測數據之間的共生關系,其國際化有許多局限性。中國交通密度高,障礙多,隨機性強,在數據收集和基礎服務方面嚴重依賴本地化。在中國,百度建立了一個完整的數據收集系統,以了解中國復雜的駕駛環境,這使它們成為外國車企切入中國自動駕駛市場的關鍵踏板。要知道,根據波士頓咨詢集團的報告,到2035年,全球自動駕駛汽車的銷量將達到1200萬輛,其中超過四分之一將在中國銷售,這意味著這就像是當年“技術換市場”的某種反轉,這將自動驅動。當然,這種對未來愿景的期望不可能只靠一家公司來實現。正如李彥宏所說:“無人車給中國汽車行業帶來了很多希望。這絕對不是百度能做到的,而是需要整個行業的共同努力,包括各級政府、汽車制造商、科研機構、銀行和保險公司。只有這樣,中國的無人車才能真正推向社會nd真正實現。為此,在無人車的量產過程中,百度選擇了“領舞”,而不是“獨舞”“。Apollo現在是世界上最全面的自動駕駛生態系統,覆蓋了代工、Tier1、出行服務提供商、基金投資機構、相關政府和研究機構等數百家合作伙伴。他們希望與合作伙伴合作,通過開放和資源共享,加速行業落地。

的確,最關鍵的第一……

汽車行業,無論規模有多大,都只是交通生態甚至整個社會網絡的一部分,這意味著我們應該用全球化的思維來看待自動駕駛的大規模普及。李彥宏曾寫道:“無人車不僅能給整個交通模式帶來改變,還能給中國帶來智能地鐵、智能公共系統等新事物。智能交通是一場系統性、革命性和顛覆性的變革。隨著技術的進步,需要改變的可能是人們的思維模式……無人車改變的不僅僅是關系人與車之間,人與人之間。人們和社會通過智能工具連接在一起,這將帶來對先前存在的物質世界規則的重塑。“例如,正如你所能想象的,隨著自動駕駛的普及和私家車的減少,城市公共空間注定會發生變化。最典型的例子是雄安新區。作為“國家隊“在自動駕駛方面,百度Apollo已經在雄安新區全面部署。在李彥宏的預期中,它可能是中國第一個沒有紅綠燈、沒有擁堵、不需要交管部門大量人力來管理的城市。當談到自動駕駛率先量產的價值時,還有一個象征性的影響:boosti鼓舞了中國整個人工智能行業的士氣。眾所周知,在從中國制造業向中國制造業轉型的道路上,自動駕駛因其跨越人工智能和傳統制造業的雙重身份而始終處于聚光燈下。考慮到全球汽車市場的巨大規模以及圍繞自動駕駛構建的交通系統對社會的價值,自動駕駛在整個人工智能地圖中無疑具有特殊意義。蘋果首席執行官庫克曾直言不諱地表示,自動駕駛技術是“所有人工智能項目的來源”。從這個意義上說,自動駕駛量產的“第一”現在在中國打響,這更像是一個低調的宣言:中國可能成為人工智能產業落地速度的先驅。當然,最后必須提到的是,政策支持也是中國汽車產業轉型和整個人工智能發展的重要組成部分。正如你所知,在改革開放后的中國,很難說出技術變革和政策支持之間的明確關系。“摸著石頭過河”,不斷試探對方,相互了解,已成為中國經濟騰飛的主旋律。當自動駕駛的決定性未來擺在我們面前時,中國當然沒有理由在政策上落后。正如李彥宏所說:“中國人摸著石頭過河的傳統讓無人車公司感到放心。在業內,事實也證明了這一點。無論是中國許多地方不斷為自動駕駛路試“開綠燈”,還是百度被任命為“國家隊”“對于科技部的自動駕駛,或者它是無人車量產的領導者,所有這些都證實了政府支持和企業合作的有效性。我最不想說的是,從今天的角度來看,你很難完全預測Apolon的全部價值,因為就像當年的電腦和手機一樣任何顛覆性技術的發展都有其自身的背景。一旦出生,它就有了自己的“生命”,沒有人能夠預測它對整個社會的影響。唯一可以確定的是,正如許多人所說,“未來十年汽車行業的變化將超過過去100年的總和”——無論未來發生什么變化,我們都必須從最關鍵的第一開始。

日前,乘聯會公布了6月新能源汽車的銷量數據,6月新能源汽車共計銷售717萬輛,環比5月下降22。從今年新能源汽車銷量的趨勢圖來看,6月也是首次出現的大幅下降。

1900/1/1 0:00:00近期,中美貿易戰打的如火如荼,不得不讓人聯想到中興通訊事件。

1900/1/1 0:00:00度過高關注度的“蜜月期”,如今,眾多造車新企先后進入了“煎熬期”。擺在前面的,是首款產品的投入量產、用戶交付問題,也被譽為是新造車企業大洗牌的第一道坎。

1900/1/1 0:00:00如今電動汽車市場的動力問題已然成為了關注的重點,而與動力密切相關的電池就必須成為焦點了。

1900/1/1 0:00:00特斯拉Tesla首席執行官埃隆馬斯克ElonMusk最近采取了很多措施,試圖在今年下半年實現盈利。但是上周末,特斯拉對供應商提出折扣要求,導致該公司股價一度大跌66。

1900/1/1 0:00:00據國際氫能委員會預測,到2050年,氫能在全球能源中所占比重約為18,從現在到2050年,固態燃料所占比重逐漸下降,氣態燃料屆時將成為主體。

1900/1/1 0:00:00